Eine romantische Wanderschaft durch virtuelle Welten.

von Christian Huberts

Seit Tagen bin ich krank. Geplagt von Husten und Fieber schlurfe ich stöhnend durch mein Zimmer. Mein Hirn ist zu matschig, um nur an sinnvolle Arbeit zu denken. Eigentlich müsste ich doch diesen Text über die Romantik des Digitalen schreiben. No Chance. Die Wände rücken langsam näher. Nach draußen gehen? Regen. Gliederschmerzen. Bindehautentzündung. Nein. Mir ist gerade nicht nach Experimentieren. Ich bin gefangen in meinem kontaminierten Leib. Die Langeweile fordert ihren Tribut. Apathisch starre ich die Raufasertapete an. Ich habe den Stillstand erreicht. So fucking unromantisch! Also: Computer angeworfen und Weltflucht eingeleitet. Ich befreie meinen Geist aus dem Gefängnis des Fleisches. Losgelöst von meinen physischen Fesseln trete ich die Wanderschaft in die Gefilde des Digitalen an. Wenn ich schon nicht diese Welt romantisieren kann, dann doch zumindest die World of Warcraft.

Aus dem Leben eines untoten Kriegers

In einer modrigen Gruft des nun verschlafenen Dörfchens Todesend erwacht der Krieger Madengrab zum Leben. Dass heißt, eigentlich ist er immer noch tot, nur dass er eben nebenbei auch noch lebt. Er ist im besten Sinne untot und damit die ideale romantische Hülle für meine Reise durch die Landschaften der Welt Azeroth. Erfüllt von meinem Geist begibt sich der Zombie in Richtung Wald. Ich wundere mich darüber, wie ich langsam mit meinem Avatar verschmelze. Sein versehrter Polygonkörper stellt sich als weitaus brauchbarer heraus als meine kränkliche Hülle im so genannten „Real Life“. Ich schwebe zwischen Abwesenheit und absoluter Anwesenheit. Ich bin im Spiel und gleichzeitig bin ich es nicht. Ein somnambuler Zustand. Mein Körper hat sich einfach um Tastatur und Maus erweitert und Madengrabs Zombieleib ist nun auch mein Körper.

Mit schlafwandlerischer Sicherheit wandere ich durch das Zwielicht der Wälder von Tirisfal. Die ganze Landschaft ist überzeichnet. Die Bäume sind höher, der Nebel ist dichter und der Mond rot wie Blut. Von Computerspielen wird oft behauptet, sie glichen immer mehr der Wirklichkeit, doch eigentlich standen sie schon immer eine Stufe über der Realität. Die permanent eingeschränkte Leistungsfähigkeit der Rechenmaschinen zwingt die Grafiker auch heute noch dazu, durch Abstraktion oder Potenzierung der Wirklichkeit ästhetische Effekte zu erzielen. Nicht zufällig erinnert diese Region von Azeroth an Gemälde von Caspar David Friedrich. Tatsächlich nur ein Drahtgittermodell, überzogen von hochaufgelösten Texturen, baut sich vor mir eine Traumwelt auf. Vieles erinnert an das RL, doch alles trägt auch den Hauch Fremdheit. Auf dem Weg in die verseuchte Stadt Brill begegnen Madengrab (und mir) verzerrte Versionen der niedersächsischen Fauna. Blutgierige Fledermäuse, teuflische Hunde und geradezu absurd große Spinnen. Das Alltägliche ist in seinen Proportionen aufgegangen wie ein Hefeteig.

Angekommen in Brill treffen wir den Tod in Gestalt von Händlern, Bauern, Wachen und einfachen Bürgern. Sie leben ihren Tod. Die Heterotopie Friedhof hat sich auf einen ganzen Landstrich ausgeweitet. Tirisfal, die Heimat der Untoten ist ein riesiges Grab. Alles lebt und ist tot; und ist letzten Endes sowieso nicht real. MMORPGs in der Art von World of Warcraft sind einzige Heterotopien. Es sind Orte jenseits aller anderen Orte. Sie machen es erforderlich, dass wir zwischen Real- und Second Life trennen. Zwei Welten, die sich gegenseitig in Frage stellen.

Konsens-Halluzinationen

Bereits 1984 erschuf William Gibson mit seinem Cyberpunk-Roman Neuromancer die Dystopie einer umfassenden virtuellen Welt, genannt die Matrix. Die Matrix ist bevölkert von Cyberspace-Cowboys, die bereits mehr Zeit „eingeklinkt“ verbringen als in der Realität. Als Flaneure des Web sammeln sie ihre Lebenserfahrung aus aufgeschnappten Daten-Paketen. Sie entfliehen damit einer Welt, die bald vollständig homogenisiert ist. Das Sprawl, eine überdachte Meta-Stadt ohne Tag- und Nacht-Zyklus, breitet sich langsam über den Globus aus. Angeödet von der Realität gibt sich die Jugend lieber der kollektiven Konsens-Halluzination der Matrix hin. Gibson nahm damit vor über 20 Jahren eine Erfahrung vorweg, die bereits Millionen Power-Gamer und Net-Addicts mit den Cyberspace-Cowboys teilen.

Ungefähr 9 Millionen Spieler sind bei World of Warcraft inzwischen angemeldet, aktiv und vernetzt. Second Life hat zwar vergleichsweise genauso viele registrierte Nutzer, doch weit weniger aktive Teilnehmer am zweiten Leben. Das Metaversum aus Neil Stephensons Cyberpunk-Roman Snow Crash wird oft als Vorbild für Second Life herangezogen. Doch im Metaversum zählt nicht allein das kapitalistische Prinzip. Es widersetzt sich einer Realität, die fast ausschließlich von Franchises dominiert wird. Bei Stephenson werden noch Drogen genommen und wird zum Schwert gegriffen. Es wird gekämpft. Es sterben Avatare (zumindest kurzfristig). Virtuelle Wegstrecken müssen immer noch bereist werden, statt einfach übersprungen zu werden. Kurz: Das Metaversum ist ein romantischer Ort, Second Life noch nicht wirklich. Es ist Anwendungssoftware, ein Chat-Programm mit grafischem Benutzerinterface.

Eine ernüchternde Erfahrung, die viele Menschen gleich wieder auf ihr erstes Leben zurückwirft. Das Spiel World of Warcraft bietet da weit mehr an romantischen Gehalt. Madengrab muss lange Wanderschaften in das Unbekannte antreten, will er ein Level höher steigen. Er muss sich mit ekelhaften Kreaturen messen und sein Leben (bzw. seinen Tod) gegen andere Spieler verteidigen. Bündnisse mit anderen Helden werden geschlossen und wieder gebrochen. Es ist ein ständiges Experiment. Und in all das halluziniere ich mich problemlos ein. Echte Hardcore-Fans verteidigen das Spiel ihrer Wahl gar mit geradezu religiösem Eifer.

Mittlerweile hängt dem MMORPG sogar der Nimbus des Gefährlichen an. Meine Mutter würde mich davor warnen. Wie der Joint auf einer Party geht das Spiel in Freundeskreisen herum und richtet multiple Verheerungen an. Jeder Verkaufsversion liegt eine Testversion zum verschenken bei. Wie bei guten Dealern üblich, gibt es die erste Dosis für lau. »Hey, probier‘ auch mal! Das ist voll cool!«. World of Warcraft ist eine Droge. Eine kollektive Rauscherfahrung. Es steht außerhalb der Norm. Die Flucht in virtuelle Welten ist die neue Form der Rebellion gegen die spießige Materie. Oder wie es Cartman in der South Park-Episode »Make Love, Not Warcraft« sagt: »You can just hang around outside in the sun all day, tossing a ball around, or you can sit at your computer and do something that matters!«. In Huizingas Zauberkreis findet sich eben noch Platz für Romantik. Csíkszentmihályis Flow erledigt den Rest.

»Ich sehe tote Daten!«

Madengrab, mittlerweile Level 8, einer der unzähligen Gilden beigetreten und um etliche Artefakte reicher, wird etwas unruhig. Ok, die soziale Interaktion macht Spaß, kann er (oder ich?) aber auch anders haben. Noch mehr Quests? Nein, nicht noch mehr Höllenhundblut-Phiolen, eitrige Klauen oder scharlachrote Halstücher sammeln. Meine nächtlichen Fieberträume handeln schon von nichts anderem mehr. Die Dinge beginnen sich zu wiederholen. Es fehlt irgendetwas. Alles ist irgendwie zu einseitig, zu perfekt ausgearbeitet. Die Oberflächen sind zu glatt. Keine Überraschungen. In dieser Welt voller Magie, fehlt es an wirklicher Magie. Ich (Madengrab) wünsche mir, dass die World of Warcraft aufreißt, etwas Unerklärliches aus ihr hervorspringt. Irgendwo zwischen den Einsen und Nullen muss doch noch etwas sein. Aber alles was ich sehe sind die eingeschliffenen Datenflussdiagramme des Programmcodes.

Dabei ist Code an sich schon etwas höchst Magisches. Es ist Text, der Welten erschafft und vernichtet. Programmieren ist ein schöpferischer Akt. Die Zustände 1 und 0 potenzieren sich zu eigenen Universen. Alles ist Poesie. Alles ist Code. Neil Stephenson zieht in Snow Crash einen direkten Bogen zu babylonischen Zauberformeln. Diese Namshubs wurden einst von babylonischen Priestern verwendet, um die Gehirne ihrer Untergebenen zu programmieren. Sie waren die ersten Hacker. Wer die Programmiersprache der Welt beherrscht, kann diese nach seinem Willen verändern. Die babylonische Sprachverwirrung ist eine direkte Folge eines großen Namshub. In Form der digitalen Droge Snow Crash bedroht jenes machtvolle selbstreplizierende Mem nun auch das Metaversum und die Realität. Doch in World of Warcraft ist von dieser Magie und der Macht des Codes wenig zu spüren. Auch wenn ambitionierte Sittenwächter angesichts der vereinnahmenden Wirkung der digitalen Medien gerne Rattenfänger-Vergleiche ziehen. Den kausalen Polygon-Welten von World of Warcraft fehlt es an einer Seele. Es ist eine Welt ohne Gott und Geist.

Der Cyberpunk-Kosmos ist der Realität einmal wieder weit voraus. In Tad Williams Otherland-Zyklus wird das Netz von geisterhaften Stimmen [… binnnnnn soooooo aaaaaaaallein …] heimgesucht. Bei Gibson spalten sich gar die künstlichen Intelligenzen Wintermute und Neuromancer in ein ganzes Panoptikum afrikanischer Voodoo-Gottheiten auf. Es ergreifen nicht länger die Menschen Besitz von Avataren, so wie ich es mit Madengrab tue, sondern die Loas beginnen ihrerseits uns in Arbeitszombies zu verwandeln. Die scheinbare Sicherheit der digitalen Logik ist aufgehoben. Die Firewall schützt nicht länger nur den Computer. Der Preis des ständigen ON-seins ist die Gefahr der Besessenheit von Baron Samedi und Anhang. Alles ist Code.

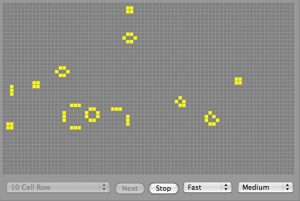

Im Cyberpunk ist das Netz nicht länger ein klinisch-mathematischer Raum. Die strengen If/When-Schleifen werden gebrochen und bringen ihre eigenen Geisterwesen hervor. Das Computerspiel REZ bringt den digitalen Schöpfungsmythos auf den Punkt. Aus der digitalen Ursuppe des Internets schält sich langsam eine lebendige KI heraus. Die unzähligen verwaisten Datenfragmente und fehlerhaften Impulse des World Wide Web setzen sich durch puren Zufall zu einem Bewusstsein zusammen. Ein Prozess, den John Conway mit seinem Game of Life schon angedeutet hat.

In den Wäldern von Tirisfal ist leider nichts davon zu spüren. Noch hat Christian … ähem … ich meine Madengrab (also ich?) noch keinen Besitz von mir ergriffen. Oder doch? Ich schlurfe durch mein Zimmer. Huste. Schlurfe durch Azeroth. Nein, wahrscheinlich nicht. Es fehlt etwas ganz entscheidendes hier. Zufall. Unvorhersehbarkeit. Abseits von Zufalls-Algorithmen [wie paradox!]. World of Warcraft ist eine extrem kreationistische Welt. Sie wurde zwar nicht in 7 Tagen geschaffen, aber doch nach einem klaren Plan. Verfluchte Indianerfriedhöfe und satanistische Kultstätten sind reine Kulisse. Disney Land. Dutzende Spieletester haben gut daran verdient, WoW absolut vorhersehbar zu machen. Nichts ist übrig geblieben, was die Phantasie beflügeln könnte. Keine ektoplasmatischen Mehrfachbelichtungen. Keine plötzliche Sonnenfinsternis. Kein deus ex machina. Alles läuft wie ein Uhrwerk. Es fehlen Fehler. Evolution basiert auf Fehlern. Beständige Mutation und Rekombination. »What the World [of Warcraft] needs now is bugs, sweet bugs!«

»Mehr Käfer, bitte!«

Einmal fuhr ich mit meinem Ford Mustang durch New York. Das FBI direkt hinter mir. Brennende Reifen, wie es so schon heißt. Plötzlich rammten zwei bullige FBI-Limousinen mein Vehikel im exakt selben Moment. Es war geradezu spürbar, wie sich irgendwo ein Zahnrad im Kosmos gelöst hatte. Mein Ford wurde nach oben gerissen. Weiter und weiter. Ich wartete vergeblich darauf, dass die Schwerkraft ihren Dienst verrichtete und ich meine Verfolgungsjagd fortführen konnte. Der Mustang hat bereits die Spitzen der Wolkenkratzer passiert. Meine Playstation kommt mit dem Laden der Level-Daten nicht hinterher. New York verwandelt sich langsam in eine Kugel aus Häusern und Straßen. Der Big Apple ist umgeben vom Himmel. Langsam verschwindet die Stadt im endlosen Horizont und lässt nur noch die Wolken übrig. Ein großer Fehler. Ein großer Moment.

Bugs sind romantische Katalysatoren. Sie schaffen Kontingenz in einer Welt, die alle Kontingenz aufgegeben hat. Sie füllen den Raum zwischen 0 und 1 wieder mit Magie. Fehler bringen Tauben dazu unter der Wasseroberfläche zu fliegen. Eine falsche Variable erlaubt es, eine interkontinentale Brücke aus Brot zu bauen. Beine, die ohne Oberkörper herumlaufen. Word-Dokumente, die zu dadaistischen Werken explodieren. Augen, die mich durch den fehlenden Hinterkopf anblicken. Aber wo findet man diesen Irrsinn noch? Das Zauberwort heißt Beta-Version. In der unfertigen Software liegt das größte Potenzial der Romantisierung der digitalen Welt. Hier kann alles passieren. Beta-Software zu benutzen ist immer auch Experiment und Wagnis mit unbestimmtem Ausgang. Kaum verweigert sie sich unseren Befehlen, wittern wir böse Geister. Erst wenn der Computer uns nicht mehr gehorcht, beginnen wir mit ihm zu reden. Beta-Versionen sind Fragmente. Schwer zu sagen, was in diesen Ruinen noch haust. Alles was Beta ist, spukt, ist besessen. »Benutzung auf eigenes Risiko«.

Und wenn der Gold-Status schon erreicht ist, muss halt ein Virus her. Eine Krankheit. Ein gezielter Angriff auf die perfekte Ordnung. Das Gleichgewicht wird zerstört. Hacker romantisieren die digitale Welt. Sie umtanzen das spießige Immunsystem. Geplagt von Husten und Fieber schlurft Madengrab stöhnend durch sein Zimmer. In den Wäldern von Tirisfal kämpfe ich [… soooooo aaaaaaaallein …] gegen scharlachrote Konvertiden. Noch ein Quest und dann ein Tee. Ein Namshub. Laos. Papa Legba. Ein Virus. Wenn ich schon nicht diese Welt romantisieren kann, dann doch… [ein unvorhergesehener Fehler ist aufgetreten (-827)] g

[»Bitte Universum neu laden!«] a

[10100111101000101001] m

[…] e

[… aaaaaaaallein …] o

v e r

1 Kommentar

[…] erschienen auf lit07.de [Edit: nicht mehr aktiv] und in diesem Blog wiederveröffentlicht, ist der folgende – stark überarbeitete und erweiterte – Essay zur frühromantischen […]